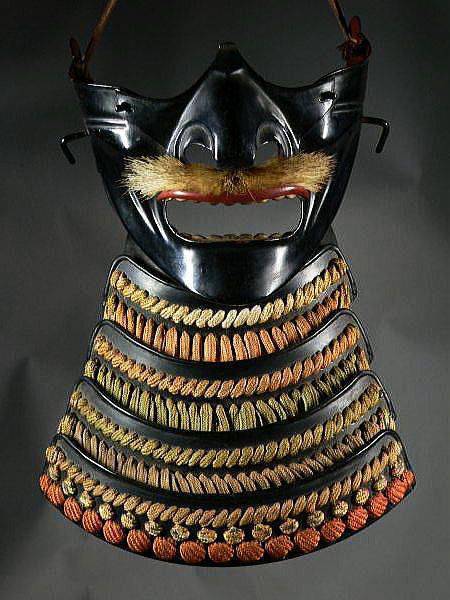

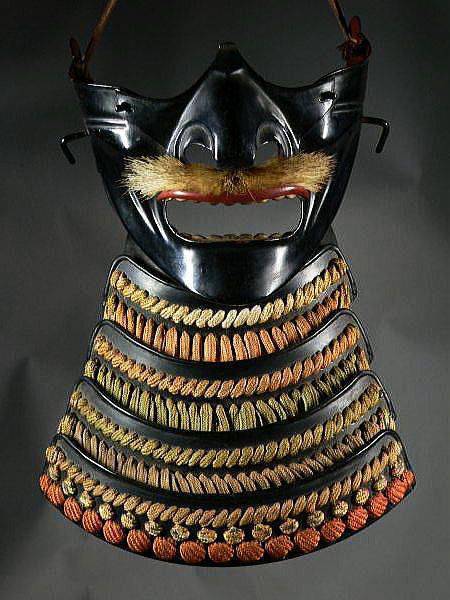

8世紀末から、日本人は顔を保護するために特別なマスクを使用してきました。当初、武士の面は頬と額の武士を保護する最もシンプルなものであった。本物の鎧を買うお金がない人たちは、この仮面を兜の代わりに使って身を守りました。実戦とは全く異なるものであったが、それでも千年以上もの間、武士の鎧の一部として使用され続けてきた。

テーマの歴史

侍は、武術や手刀を得意とする東洋の武芸者だけではありません。侍の最大の意味は、武士道と呼ばれる名誉の規範にある。

肩に描くことで、日本の高貴な武士が生きてきた伝統を守っていることを表しています。サムライタトゥーは、過去に東洋の戦士が持っていた資質を象徴しています。侍といえば、ヨーロッパ諸国の中世の騎士のようなイメージがある。

しかし、すべてはもっと微妙なものです。このようなタトゥーの写真を選択すると、日本の戦士のメディアロマンチックなイメージを考慮する価値はありませんし、この日本のクラスを生きていた次の態度と哲学を知っている。武士像の意味を理解するためには、過去の彼らがどのような人物であったかを知り、武士道に関する情報を収集する必要があるのです。

また、「武士道」とも呼ばれ、日本のエリート剣士の人生哲学を構成していた。武士には必ず主君がいて、その主君に死ぬまで仕え、その利益を守ることが義務付けられていた。これは、武士道の基本的な考え方の一つである。

将軍の死後は、その侍たちが仇をとって切腹することになっていた。直訳すると、侍は「仕える」という意味です。このルールがなければ、武士が現代社会でこれほどまでに人気を博すことはなく、小大名として歴史に残ったことでしょう。武士道の基本的な考え方は、次のようなルールです。

- 生きるべき時に生き、死ぬべき時に死ぬ。

- 正直に話す

- 食の節制

- 乱交禁止

- 死生観を貫く

- 正義、勇気、忠誠。

- おやきょうだい

- 名誉の死を遂げること、致命傷を負ってから自分の名を名乗ること。

侍の肖像が体にあることは、その人の人生が上記のルールに則っていることを示す。日本の文化では、女性の体に描かれた像は、夫への忠誠と奉仕、そして家族への献身を意味するとされています。

名刀の数々

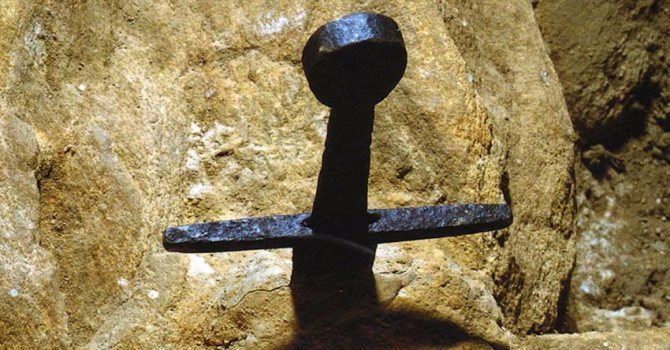

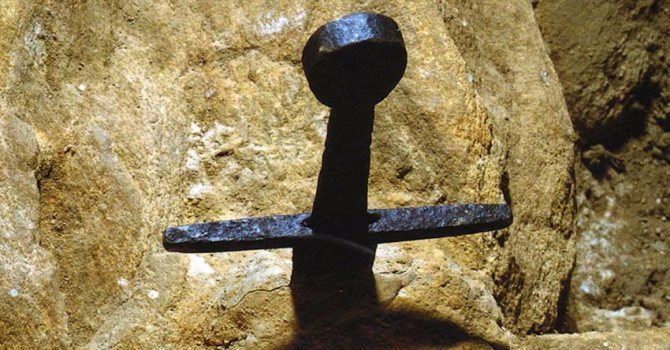

アーサー王の剣エクスカリバー(石造)

エクスカリバーまたはカリバーンは、アーサー王の魔法の剣である(これは歴史上の人物ではなく、文学上の人物である)。

エクスカリバーは石で描かれることもあるが、これは誤りである。アーサーはそれを携帯して戦いに臨み、石から別の剣を抜いて王位継承権を証明した。ところで、この石にはもう一つ剣があるのですが、これについては後で少しお話します。

エクスカリバーも水中から手を挙げている姿で描かれている。伝説によると、最後の戦いでアーサーは死を感じ、円卓の騎士の一人であるベデビア卿に、剣を湖の女に返すように頼んだという。湖から手が上がり、投げられた剣を受け止めた。

この剣の起源については、さまざまな説がある。エクスカリバーは、鍛冶の神ヴェルンドが鍛えたという説と、神話の島アヴァロンで鍛えられたという説がある。

アーサー王の剣のタトゥーは今までなかったと思うんです。もしかしたら、あなたが最初の一人になれるかもしれません。グラフィックやリノカットでも、アーサーの有無にかかわらず、リアルに作ることができる。

アーサー王の剣「エクスカリバー」(石製)

アーサー王の剣「エクスカリバー」(石製)

ゴンドールの剣 "ナルシル

トールキンの「ロード・オブ・ザ・リング」三部作に登場する名剣で、中つ国で最も優秀なドワーフの鍛冶職人が鍛造したものです。

サウロンとの決闘で、エレンディル王は殺され、ナルシルも壊される。この戦いでエレンディル王の息子イシルドゥアは剣の破片を手にし、サウロンの指を切り落としたのが「一つの指輪」(三部作の最後でゴラムが見つけ、ビルボが盗み、フロドが火山に投げ込んだものと同じ)である。

その剣は希望の象徴となり、エルフたちによって鍛えられ、新たにアンドゥリルと名づけられた。

ゴンドールの剣 "ナルシル

スティングです。ビルボ・ベギンズの剣

トロールの宝物庫で見つけたエルフの剣。

スティングです。ビルボ・ベギンズの剣

この剣はビルボを、そして後に甥のフロドを、何度も助けた。例えば、トロールや蜘蛛女のシェロブとの戦いで。

ゲーム・オブ・スローンズ』の剣。

ネッド・スタークの剣は "氷 "と呼ばれていた。ヴァリリアで鍛えられた巨大な広剣です。

ゲーム・オブ・スローンズ』の剣。

ラニスター家の剣、「未亡人製造機」と「真の誓い」は、王殺しのジェイミーとジョフリーが持っていたものである。この剣はネッド・スタークが処刑された後、「氷」の鋼鉄から鍛造されたものである。

ゲーム・オブ・スローンズの剣

ゲーム・オブ・スローンズ』の剣。

そしてもちろん、アーヤ・スタークのニードルも。

ゲーム・オブ・スローンズ』の剣。

ソード・イン・ストーン

この剣は、非常に軽薄な生活を送っていたイタリアの騎士ガリアーノ・グイドッティにまつわる伝説がある。ある日、大天使ミカエルが彼の前に現れ、修道士になることを要求した。騎士は「剣を持った僧侶か」と笑った。僧侶になるのは、石に剣を打ち込むのと同じくらい大変なことだ」。剣はバターのように石に突き刺さった。

ソード・イン・ストーン

この剣石は現在、モンテ・シーピの礼拝堂に保存されている。

使徒ペテロの剣

ペテロはこの剣で、キリストが捕らえられた時に奴隷の耳を切り落とした。それは、献身の象徴となった。その正確な複製はポーランドのポズナンに保管されている。

使徒ペテロの剣

ななつぼしゃのたち

世界史上最も珍しい刀の一つ、七本歯の日本刀。

ななつぼしゃのたち

デュランダル

フランスの都市ロカマドゥールにはノートルダム寺院があり(そう、ノートルダム寺院はパリだけでなく、フランスのほぼすべての都市にある)、その壁には古い剣が突き刺さっているんだ。中世フランスの叙事詩の主人公、ローランが持っていたという伝説がある。

デュランダル

ローランドが敵に投げつけた剣は壁に突き刺さったが、失敗した。

村正・政宗のブレード

村正は日本の甲冑師で、驚くほど鋭く強い刃物を作っていた。村正の刀は呪われており、血の渇きを誘う。裸の村正の刀は、血を流すまで鞘に戻らない。

村正と正宗の刃

武蔵坊は日本の有名な甲冑師でもあるが、彼の刀は平静の象徴とされている。

ブレード村正・正宗

ジュアイス

ジュエスはフランス語で「喜びの」という意味です。西の皇帝シャルルマーニュが所有していた剣。詩「ローランの歌」にも登場し、不思議な力を持つとされている。

柄の部分は、十字架にかけられたキリストを刺したローマの百人隊長ロンギヌスの槍の破片でできていると言われている。

ジャイブ .

その剣は現在、ルーブル美術館に保管されている。

ダモクレスの剣

シラクサの支配者ディオニュソスは、自分を最も幸運な男だと考えていたダモクレスに、一日だけ自分の王座を占める機会を与えたことがある。ダモクレスは豪華な服を着せられ、おだてられ、玉座に座らされた。

饗宴の最中、ダモクレスが見たのは、細い馬の背にかかった剣だった。こうしてディオニュソスは、支配者が常に死の淵に生きていることを示したのである。

ダモクレスの剣

炎の剣

アダムとエバが追い出された後、楽園を守るために任命された天使に与えられた(創世記3:24)。

烈火の剣

七宝焼の剣

ロシアのおとぎ話の主人公が持っていた剣で、剣の持ち主を無敵にする魔法の力がある。

クラッドソード

ライトセーバー

ライトセーバーは、主にファンタジー映画「スター・ウォーズ」のサーガで知られているが、SF作家エドモンド・ハミルトンが短編「カルダール-アンタレスの世界」で発明したものである。

ライトセーバー

サムライタトゥーの意味

侍を描いたタトゥーは、多くの概念を意味します。原則として、象徴する。

- 無我夢中。

- 意志の強さ

- インデペンデンス

- しゅぎ

- 自由を愛する

- 体力

- パワフルな精神

- 親と伝統を重んじる。

- の忠誠を誓います。

ボディタトゥーは、その人だけが知っている特定の道を選択したことを示すことができます。身体に彫る刺青は、武道の理想を守ることを明示的に示すものです。日本の文化では、女性が武芸を磨くことは禁じられていなかった。武芸を極めた女性を女武芸者と呼びました。

日本の主なシンボル一覧

以下のシンボルは、このコントラストが魅力の土地で広く認識されています。

- 国旗です。

- 国歌斉唱

- 皇帝の紋章

- タヌキ。

- タカ(ハヤブサ目の鳥が多い)。

- トキ(朱鷺)。

- キンジ(青キジ)。

- 日本のコウノトリ。

- 猫(ねこ)。

- フジヤマ山。

- 菊の花

- サクラです。

- 日本人形です。

- 日本食です。

- そしてもちろん、侍も。

最初の3つのシンボルはフォーマルなもので、他のシンボルは日本の文化や先祖の遺産を反映したものです。

サムライマスクタトゥーの意味

また、兜の他に戦闘面だけを描いたものもあります。戦いの時には、顔を守り、相手を威嚇するために使われた。

侍のデザインの中でも特に人気のあるデザインです。タトゥーに意味深なメッセージが込められているのはもちろんですが、見た目もかなりエキゾチックです。武士の軍服の面は「面具(めんぐ)」と呼ばれた。そのようなイメージを体に宿した人は、周囲に「自分は戦争の道を歩んでいる」と宣言しているのです。

また、孟宗竹を上手に描くことは、困難を克服することを意味する。何しろ、常に戦闘態勢を万全にしているのですから。

兜の兜と孟宗竹の面(前編)

「その日、木曽の義経は赤錦の羽織を着て、兜を脱いで紐で肩にかけました。"平家物語"

僧侶・行長によって書かれたもの。I. Lvova著

日本の武士の武装に関する記事を連載したところ、WOのウェブサイトを訪れた多くの方から、日本の兜に関する資料も掲載してほしいという要望が寄せられました。もちろん、鎧の記事はあっても、兜の記事がなかったらおかしい。さて、遅くなってしまったのは...良いイラストの素材を探していたためです。100回読むより、1回見たほうがいい!?さて、日本の兜だが、まず、兜はいつの時代も、どの民族も兵士の装備の中で最も重要なものと考えていたこと、そして、なぜそれが当然なのかというと、人間の頭を覆うものだからである。兜は常に武士の装備の中で最も重要な付属品であり、人の頭部を覆っていたのだから当然である。ローマ時代のようなバイザー付きの半球状の最もシンプルな兜から、サットン・フーに埋葬されたイギリスのマスク付き酋長兜、シンプルな形の球形兜、リベット付きの複数の板からなる非常に複雑な兜、西欧騎士のトップヘルメットなどである。その上、ポニーテールや孔雀の羽、煮革や張り子、石膏で作られた人間や動物の像が飾られていたのです。しかし、日本の大鎧(おおよろい)・兜(かぶと)は、その保護性能はともかく、独創性では他のすべての標本を凌駕していると断言できる。

篠ダレとクワガタが付いた、日本の代表的なカブトです。

自分で判断してください。武士が大鎧、原巻道、胴丸などの鎧と一緒にかぶっていた初期の兜も、ヨーロッパで使われていたものとは全く違うものだった。まず、ほとんどの場合、板でできていること、そして、通常、戦士の顔を完全に覆うことはないことだ。5〜6世紀にはすでにメッキを施したヘルメットが存在していたが、さらに伝統的なものになった。多くの場合、兜には6~12枚の湾曲した板があり、楔形(くさびがた)に作られていた。兜は凸の半球状の鋲で結合され、その大きさは冠から兜の上部に向かって小さくなっている。しかし、実はこれはリベットではなく、ボウラーのようなケースで、それを覆っていたのです。日本のヘルメットは、リベットそのものが見えないのです

横から見たKabuto。リベットを覆う凸状の「ボウラー」ケースもはっきりと見える。

日本の兜の先端には、「手甲」「八幡座」と呼ばれる穴があり、その周囲を「手甲金物」と呼ばれる青銅のロゼッタで装飾していたのです。日本の兜の特徴は、大きな装飾であり、このような細部にこそ、その特徴が表れていることに注目したい。初期の兜の前面には、篠ダレの矢を応用した帯状の装飾が施され、通常、黒漆で塗られた帯状の金属にはっきりと見えるように金メッキが施されていた。矢の下には「まびさし」と呼ばれるバイザーがあり、鋲の「三光の鋲」で兜に取り付けられていた。

星兜と筋兜の詳細。

首の後ろと脇には、鎧と同色の絹紐で繋いだ五列の小札(こざね)板で構成された錣(しころ)頸を付けていた。シコロは、兜の冠となる金属板「腰巻(こしまき)」に取り付けられていた。シコロの最下段の板は「ヒシヌイの板」と呼ばれ、十字に組まれたものである。1列目から数えて上4列目を「八つ当たりの板」と呼んでいた。襟はバイザーの高さから左右にほぼ直角に曲がっており、横からの剣の攻撃から顔や首を守るための「U字型」の襟である。ここでも、保護機能に加えて、識別のために使われたのである。家紋の「紋」が描かれている。

外側に向いた上3列の吹返しには、手甲と同じ革が張られている。これにより、アーマーデザインの様式的な統一が図られた。また、銅の金メッキの装飾も全体的に統一されていた。兜は「兜の尾」と呼ばれる2本の紐で頭に固定されていた。兜の内側は通常、最も好色とされる赤色に塗られていた。

12世紀になると、プレートの枚数が増え、幅もかなり狭くなった。また、ヘルメットには縦方向のリブがあり、重量は増えないが強度が増した。また、兜には、現在の工事関係者や鉱山労働者のヘルメットに使われているような、紐状のパッドが付けられた。それ以前は、兜にかかる衝撃は、兜をかぶる前に結んだハチマキ、穴の手前で端をまっすぐにした烏帽子、そして武士の自毛で和らげるしかなかった。

筋兜、15~16世紀。メトロポリタン美術館(ニューヨーク)

つまり、ヨーロッパ人が日本に来る前の武士の兜は、鋲を突き出した「星兜」と皿兜の2種類だけだったのである。通常、スジカブトはホシカブトよりも皿数が多いのです。

14世紀末から15世紀初頭にかけて、兜の板枚数は36枚に増え、1枚あたり15個の鋲が打ち込まれるようになった。その結果、ヘルメットは3kgを超えるほど大きくなり、ヨーロッパで有名なバケツや壺のような形をした目のためのスリットの入った騎士のトップヘルムとほぼ同じ重さになってしまいました 兜を手に持って、敵の矢を防ぐ盾にする武士もいたそうです。

クワガタと、その間に孔雀の花をイメージした円盤がある。

兜には様々な装飾が施され、その多くは薄い金メッキを施したクヴァガタという角であった。平安時代後期(12世紀末)に登場したとされ、当時はV字型でやや細めの形状をしていた。鎌倉時代になると、角は馬蹄形や「コ」の字型になった。南北朝時代になると、角の先が太くなった。室町時代になってようやく、法外に巨大化し、その間に垂直に立つ神剣の刃が加えられたのである。ヘルメット近くのバイザーにある特殊なスロットに差し込むのだ。

18世紀南北朝時代の鍬形付きお絵描き。メトロポリタン美術館(ニューヨーク)

鎧の装飾や敵を威嚇するためだけでなく、薄い金属でできているため、兜への打撃を和らげ、衝撃吸収のような役割を果たすなど、戦いの場で実際に役立つと考えられていたのだ。また、鎧の間には、持ち主の紋章や鬼の威圧感、様々な象徴的な像が描かれている。バイザーの「角」の間には、金メッキや研磨を施した丸い板、つまり「鏡」が取り付けられ、悪霊を追い払うために使われることが多い。侍に近づく鬼は、自分の姿が映るのを見て怖がり、逃げ出すと信じられていた。兜の口先の裏側には専用の環(笠印の環)があり、そこに笠印の旗を結び、背中で武士と部外者を区別することができたのです。

つまり、兜は非常に装飾的で、かつ頑丈な作りであることは明らかだが、その完成度の高さと錣(しころ)や吹返しの存在によって、武士の顔を全く守っていない。東洋や西欧では、バイザーの役割を果たすフェイスマスクが付いたヘルメットもあったが、それはヘルメットに直接装着されていた。その後のヨーロッパのブンドゥゲル(犬の兜)やアーマーヘルメットは、バイザーが蝶番で持ち上げられ、窓のように開けられるようになっていた。つまり、可動式にしても、何らかの形でヘルメットとつながっていたのです。しかし、カブトはどうでしょう。

日本には、そのための独自の防具として、法被と帆掛け舟があり、これらを総称して面具と呼んでいた。平安時代(8世紀後半〜12世紀)から武士が兜の下に法被を着用するようになり、額、こめかみ、頬を覆うようになりました。使用人が兜を取り替えることもよくあった。そして鎌倉時代(12世紀後半〜14世紀)になると、高貴な武士たちは顔の上部ではなく、顎や頬など目の高さまでの下部を覆う「ほおずき」と呼ばれる半仮面をかぶるようになったのです。大鎧、原巻道、胴丸などの鎧では喉を保護できないので、それを覆うラスネックレスが考案され、「よだれ掛け」という独自の喉を保護するカバーがあったため、通常はマスクを付けずに着用した。

よだれ掛けをした典型的なメンポのお面です。

15世紀になると、蒙古面や半仮面が人気を博し、いくつかの種類に分けられるようになった。法被は、相変わらず顔の上部だけを覆い、喉を覆うものがない。一方、マンポの仮面は顔の下部を覆い、額と目を開けたままにしておくものである。鼻を保護する特殊な板は、蝶番やフックがついていて、自由に抜き差しできるようになっていた。

17世紀のマエンポの仮面。

ホアテのハーフマスクは、メンポと違って鼻を覆わない。最も開放的だったのは、顎と下顎を覆う半仮面「ハンボ」だ。しかし、顔全体を覆う素麺の面もあり、目や口はもちろん、額、こめかみ、鼻、頬、あごまで完全に覆われている。しかし、顔を保護することで視界を遮るため、戦国武将や裕福な武士が着用することが多く、武士自身はほとんど戦わなくなった。

素麺面は、明珍宗麒が1673年から1745年にかけて製作したものである。Anna and Gabriel Barbier-Mueller Museum, Dallas, Texas.

同じ素面でも、中央の鼻と額の部分を蝶番で取り外すと、より開放的なホアテ面、俗にいう猿面に変身するのが面白い。顎の下を覆うマスクには、1本、あるいは3本の汗蒸幕があり、いずれも外側にフックがついていて、紐で顔に装着できるようになっていた。

あごに汗の穴が開いていた。

フェイスマスクの内側はヘルメットと同じように赤く染めましたが、外側の仕上げは驚くほど多彩になります。鉄と革で作られた面は、通常、人の顔の形に作られており、職人はしばしば理想の武士の特徴を再現しようとしたが、日本の能楽の面に類似した孟宗竹が非常に多く見られた。鉄製が多かったが、皺を再現し、麻で髭や口髭を作り、口には歯まで入れて、それも金や銀で覆われていたのであった。

クヴァガットの角の間には、女性の顔の仮面があり、非常に珍しい装飾品です。

そして、その下にあったのが、このマスクです。

若い武士は老人の面を、年配の武士は若い男性(バラバズーラ)、あるいは女性の面(オンナ面)を選ぶのが普通であった。仮面は敵を威嚇するものでもあり、獅子天狗、悪霊阿久利耶、鬼女綺堂、さらには16世紀以降、南蛮人(南方から日本にやってきたヨーロッパ人)の異形の仮面が人気を博した。

筆者は、写真と情報の提供に感謝する(https://antikvariat-japan.ru/)。

図A シェップス

サムライタトゥーのテーマ

武士の歴史に関するスケッチはたくさんあります。サロンで画像を見ながら勉強すると、1日以上かかることもあります。タトゥーは多色か黒のどちらかです。ホワイトカラーも使用されています。

大小の画像を適用することが可能です。侍一人でなく、武士の集団で行う名作もあります。龍と侍の絵は最も有名なもののひとつとされています。

この完成された絵のクオリティを実現できるのは、絵を描くプロフェッショナルだけです。結局のところ、彼の認識は、細かい部分の反射の正確さに依存することになります。

神秘的なタトゥーのバリエーションは、武士のイメージだけでなく、日本の文字で構成されています。こうした絵は、夕日を背景に描かれることが多く、象形文字も侍に近い形で施されている。

剣とは

まず、理論から説明しましょう。剣は、刃がまっすぐな冷たい刃の武器です。剣は、刃が湾曲したサーベルを指すことが多い。これは間違いです。左の写真は刀、右の写真は日本の有名なサーベル「刀」です。

タトゥーソード

タトゥーソード

サムライピクチャーアレンジメント

戦闘服のサムライのイメージは、体の重要な部分に最もよく映えるでしょう。胸、肩、背中などです。

タトゥーの配置のための悪いオプションは、胃、脚や手の上にそのパッドになります。タトゥーマスターは通常、リアルな、東洋的な、あるいは伝統的な日本のスタイルでサムライを演じます。スタジオに行く前に、写真でスケッチを選択する必要があります。

侍はとても面白い柄ですね。映像が壮大に見える。しかし、その前に日本の武士の歴史に親しんでおく必要がある。

さしもの

幟は大きな部隊を識別するのに役立ちますが、特定の武士が誰のものかを知ることができる侍のマークがありました。また、武士の目印として「刺物」と呼ばれる小旗が使われた。

この旗は、侍の背中にある特殊な構造物についており、それを胸当てで固定していた。刺し物には、その武士が属する大名の紋章が描かれていた。紋章の代わりに大名の一族名が刻まれることもあった。